Die Digitalisierung industrieller Wertschöpfung schreitet weiter voran. Unternehmen sehen sich dabei mit steigenden Anforderungen durch regulatorische Vorgaben, demografische Entwicklungen und zunehmende Komplexität konfrontiert. Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, stellt die Smartfactory Kaiserslautern (SFKL) eine neue Referenzarchitektur vor, die als technischer Leitfaden für die Transformation hin zu vernetzten Produktionssystemen dient.

Referenzarchitektur schafft Basis für industrielle Datenräume

Ein zentrales Ziel der Referenzarchitektur ist die technische Grundlage für eine sichere, herstellerunabhängige und interoperable Vernetzung zwischen Operational Technology (OT) und Information Technology (IT). Dabei adressiert das Konzept insbesondere die Migration im Brownfield. Bestehende Anlagen lassen sich durch einfache algorithmische Ergänzungen integrieren, ohne dass ein vollständiger Austausch notwendig ist.

Strukturierter Ansatz für Digital Twin-driven Manufacturing

Das Whitepaper zur Referenzarchitektur beschreibt einen fünfstufigen Umsetzungsweg hin zur selbstorganisierenden Fabrik. Die Schritte reichen vom Aufbau standardisierter Schnittstellen über datengestützte Optimierung bis hin zur dezentralen Steuerung durch digitale Agenten. Ziel ist es, Produktionssysteme anpassungsfähig, echtzeitfähig und resilient zu gestalten.

Smartfactory Referenzarchitektur in der Praxis erlebbar

Ein konkretes Beispiel liefert die Produktionsinsel „_PHUKET", die auf der SPS-Messe in Nürnberg gezeigt wird. Dort demonstrieren smarte Maschinen, wie sich die Prinzipien der Architektur praktisch umsetzen lassen. KI-Agenten übernehmen Aufgaben der Produktionsplanung, Daten werden in Echtzeit ausgetauscht und vernetzt.

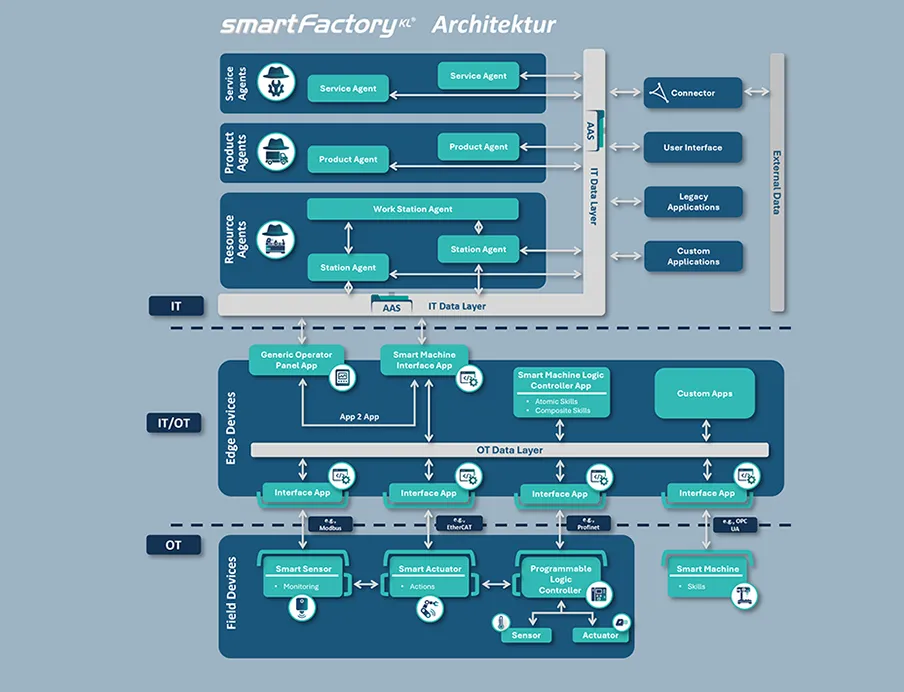

Dreischichtmodell sorgt für klare Systemtrennung

Technisch basiert die Architektur auf einem dreischichtigen Modell aus OT-, IT/OT-Kopplungs- und IT-Ebene. Standardisierte Technologien wie OPC UA, AutomationML und die Verwaltungsschale (VWS) ermöglichen eine konsistente Integration von Maschinen, Edge-Systemen und Cloud-Diensten. Dies fördert die Modularität sowie die Wiederverwendbarkeit technischer Komponenten.

Referenzarchitektur schafft Digitalisierung ohne Investitionszwang

Die Referenzarchitektur versteht sich nicht als Bauplan für vollständige Neuinvestitionen, sondern als methodischer Rahmen, um bestehende Systeme zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Simon Jungbluth, einer der Autoren, betont: „Wir wollen zeigen, dass Digitalisierung nicht automatisch den Neukauf kompletter Anlagen bedeutet. Schon wenig aufwändige Algorithmen können einen erheblichen Beitrag zur Optimierung leisten.“

Zukunftsfähigkeit durch strukturelle Leitlinien

Letztlich stellt die Referenzarchitektur ein belastbares Fundament für die Umsetzung von Manufacturing-X dar. Sie ermöglicht datengetriebene Services, unterstützt KI-Anwendungen und erleichtert die Entwicklung neuer industrieller Geschäftsmodelle. Auf diese Weise wird ein Beitrag zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Fertigungssektor geleistet.